凍結防止ヒーターの電気代目安は?水道管・給湯器等パターン別で紹介

この記事では、凍結防止ヒーターの電気代についてまとめています。

水道管の凍結はさまざまな対策で防止できますが、中でも効率よいのがヒーターの利用です。

記事を読むことで、ヒーター利用における電気代の目安や種類ごとの特徴、安く抑えるコツを把握できます。

自宅の水道管で凍結防止のヒーター利用を検討中の方、費用を安く抑えたい方は必見です。あわせて、電気代がかからない凍結防止法も紹介します。

- 今週の

No.1 おすすめ優良業者!! -

詳細を見る

水廻り修理サポートセンター

【水道局指定工事店だから安心!】トイレの水漏れ・つまりなど水トラブルに最短30分で駆けつけます。もちろん〈出張費用・見積もり費用無料!〉大阪をはじめ関東/東海/近畿など幅広いエリアに対応。お困りの際はお気軽にご相談下さい!

この記事の目次

凍結防止ヒーターにかかる電気代の目安はいくら?

凍結防止ヒーターは、配管に巻いた電熱線によって凍結を防ぐ装置です。そのため、電熱線を温めるために電力消費が必要で、利用には電気代がかかります。

ここでは、凍結防止ヒーターを水道管に巻いたケース、そして給湯器に内蔵されたケースでどの程度電気代がかかるのか目安を紹介します。

水道管の場合

水道管に使用する凍結防止ヒーターは、一般的に長さ1mあたり10W〜20Wの電力を消費します。

たとえば、長さ1m・消費電力10W/hのヒーターを水道管に巻いて24時間使用を続けた場合の電気代は以下のように算出できます。

- 10W×24h=240Wh

1kWhの電気代が31円とすると、0.24kWh×31円=約7.4円/日

つまり、この場合の目安となる電気代は1日で7.4円です。

もちろん、水道管に巻くヒーターの長さや消費電力、各地域の電気代に応じても細かな費用は異なります。

1本単位で見ればそこまで高くない印象ですが、対策する水道管の数が多いほど費用も高くなる点は覚えておきましょう。

給湯器の場合

給湯器の場合は、製品自体に凍結防止ヒーターが内蔵されているケースも多いです。以下の表は、給湯器メーカーの製品1つを例に挙げた、消費電力の目安をまとめたものになります。

| メーカー・機種 | 消費電力目安 |

|---|---|

| パロマ:PH-163EWFS | 68W |

| リンナイ:RUF-VK2400シリーズ | 125W |

| ノーリツ:GT-C2063シリーズ | 130W |

| パーパス:PG-H2400W / PG-H2000W-1 | 180W |

125Wが消費電力目安のリンナイ製品の場合、1kWhの電気代を31円とすると1時間の電気代は「0.125kWh×31円=約3.8円」と算出できます。

つまりヒーターが1日中稼働すると、約100円近くの電気代がかかる計算です。

給湯器の機種や消費電力、ヒーター稼働の時間によっても電気代は変わるため、あくまで目安として押さえておきましょう。

凍結防止ヒーターの種類と特徴

凍結防止ヒーターは、主に以下の2種類が販売されています。

- 自己温度制御型

- サーモスタット搭載型

種類によって性質も異なるため、ヒーターを使う場所・状況にも応じて最適なものを選んでください。

それぞれの特徴を紹介します。

自己温度制御型

自己温度制御型のヒーターは、周囲の温度に応じて内部の抵抗を制御して、発熱量を調整できるタイプです。

ヒーター周囲の温度が低ければ発熱量を増加させる、反対に温度が高ければ発熱量を減少させて、ヒーターが必要な箇所だけを柔軟に温められます。

そのため、給水・給湯配管の両方を1本で対応でき、分岐やバルブが多い配管でも往復・重なりを考慮せず取り付けられるのが特徴です。

周囲の温度を検知し続ける性質上、電源が繋がれている間は常に微弱な電流が流れ続けるため、電気料金節約のためには節電スイッチ取り付けなどの対策は必要です。

サーモスタット型

サーモスタット型のヒーターは、サーモスタットによる温度検知で通電・停止を繰り返して、余計な電力消費を抑えられるタイプです。

水道管凍結リスクがない時期には電源が切れて、凍結しやすい寒い時期になると電源が入るため、一度設置すると電源管理を気にせずメンテナンスも手軽なのが特徴です。

サーモスタット型は大きく分けて「配管温度検知式」「外気温検知式」の2種類がありますが、電気料金の高騰や過剰な加熱リスクを軽減するためには、配管温度検知式を選ぶとよいでしょう。

凍結防止ヒーターの利用における注意点

凍結防止ヒーター利用時は、いくつか注意点もあります。誤った利用は効果が薄いことはもちろん、配管破損などの物理的なリスクも懸念されます。

以下の点を意識して、安全かつ確実にヒーターを使用してください。

配管の素材に適したヒーターか事前に確認する

水道管は樹脂製・金属製など素材が分かれています。そのため、利用するヒーターが水道管の素材に適したものか事前確認は必須です。

凍結防止ヒーターは、それぞれどの配管に適合する素材であるかが明記されています。

素材に合わないものを使用すると、配管が破損・破裂したり、十分に凍結防止効果が得られないリスクもあるので注意してください。

寿命がきた製品は交換する

長期間使用したヒーターは、経年劣化によって配線が古くなり、断線や火災のリスクが高まります。

一般的に10年程度がヒーターの寿命とされていますが、通電時間や巻き方、外気の影響などでさらに早まる場合もあります。

取り付けてから10年近く経過したタイミングで、新しいヒーターへの交換を検討してください。製品の故障・不具合によって水道管が破裂すると、製品代・電気代よりも高い修理費が発生してしまいます。

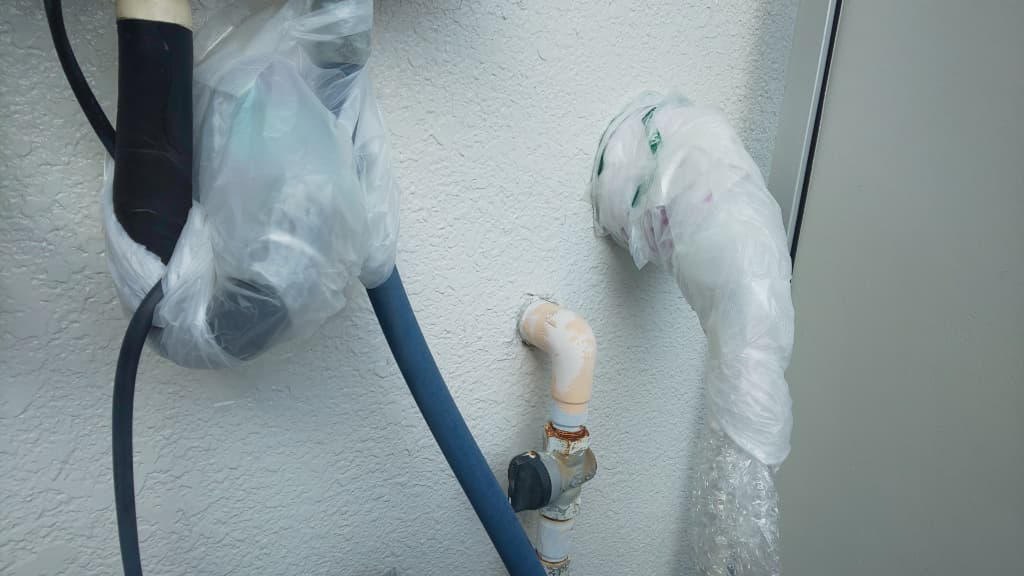

自身で上手に巻けない場合は業者に相談する

凍結防止ヒーターは、誤った巻き方で取り付けることでも火災リスクは高まります。

とくに、ねじれて重なった箇所などは発熱量が高く、配管や周囲の部材にも悪影響を与えます。

複雑な形状の配管などに使用する場合、自分で上手に巻けないと判断したら水道修理業者に相談するのもおすすめです。

凍結防止ヒーターの取り扱いはもちろん、その他の対策方法にも精通しているため、的確なアドバイス・施工を受けられます。

予防作業も実施してくれる業者であれば、現場へ呼んで作業してもらうのもよいでしょう。配管が多くて手が回らない、急ぎで対策したい場合など、一度業者へ問い合わせてみてください。

凍結防止ヒーターの電気代を安く抑えるコツ

凍結防止ヒーターは長さや稼働時間、製品によっても電気代は異なり、状況によっては予想以上に高くなるケースもあります。

電気代を安く抑えつつ効率的に凍結対策もしたい場合には、以下のコツを意識してください。

節電効果の高い製品を利用する

凍結リスクのある環境ほど、凍結防止ヒーターは長期間稼働し続けます。そのため、節電効果の高い製品を利用することで、トータル的に見ると電気代を抑えられます。

たとえば、省エネルギー製品の開発・製造で有名なテムコ株式会社が販売する「セーブ90シリーズ」などは、ヒーターに取り付けることで独自技術による大幅な節電を実現可能です。

毎年のようにヒーターが活躍する環境では、このような製品を利用してランニングコストを削減しましょう。

サーモスタット型のヒーターを利用する

サーモスタット型のヒーターであれば、温度に応じて電源ON・OFFが切り替わるため、不必要な場合の電力消費を抑えて電気代を節約できます。

自己温度制御型も電源管理を徹底すれば無駄な電気代は発生しませんが、ヒーターの数が多い場合や夜間時など、自身で対処するには限界もあります。

うっかりコンセントを抜き忘れてしまうと、凍結の心配がない時期でも無駄に電気代がかかってしまうわけです。

サーモスタット型であれば、コンセントの心配をする必要もないので、メンテナンスしやすいという点もメリットになります。

凍結しやすい寒冷地では長期間ヒーターが活躍するため、サーモスタット型を利用して少しでも電気代を節約しましょう。

長期不在時は水抜きで凍結対策をする

しばらく家を空ける場合など、長期不在時は凍結対策として水抜きの実施が推奨されます。水抜きとは、配管内部に残る水をすべて抜くことで凍結を防止する予防策です。

水まわり設備に応じて水抜き方法の詳細は異なるので、それぞれ適切な方法を把握して対処しましょう。

電気代もかからず、凍結リスクも大幅に軽減できるためおすすめです。

ヒーターを使わない水道管の凍結防止方法

水道管の凍結防止方法は、ヒーターを使う以外の選択肢もいくつかあります。ヒーターをすぐに用意できない、やはり電気代が気になるなど心配な場合には、以下の方法を試してみましょう。

- 水道管・給湯器の水抜き

- 保温材を巻く

- 水を出しっぱなしにする

それぞれの方法について解説します。

水道管・給湯器の水抜き

凍結の条件でもある氷点下4℃以下の気温、または0℃以下の真冬日が続く場合などは、事前に水道管・給湯器の水抜きを実施することで凍結予防が可能です。

水道管・給湯器の水を抜くことで、配管内部に残った水が原因の凍結リスクを大幅に軽減できます。

水抜きの方法は、蛇口を開きつつ水抜き栓を閉めて、水が出なくなるまで待つ方法が一般的です。

住宅の構造、水抜きする設備によっても詳細な手順は異なるため、事前によく調査の上で実践してください。

保温材を巻く

ヒーターではなく、保温材を巻くことでも凍結防止には効果があります。水道管に巻きやすいようにカットしたり、製品付属のワンタッチテープを貼り付ける作業など多少の手間はかかりますが、ヒーターのように電気代がかからない点が特徴です。

保温材にはグラスウール・ロックウール・発泡スチロール製などいくつか種類がありますが、凍結しやすい屋外の水道管で利用する場合、濡れても断熱性能が落ちにくい発泡スチロール製を選ぶとよいでしょう。

対象の水道管の太さや長さを確認しつつ、なるべく隙間を作らないのがポイントです。保温材がない場合は、タオルや毛布でも代用ができます。

水を出しっぱなしにする

水抜きや保温材を使う方法に比べても手軽なのが、水を出しっぱなしにする方法です。止まっている時に比べて流れている水は凍りづらく、また外気よりも温かい性質を利用して、水道管内部の温度を5℃以上に保つことで凍結を予防できます。

水を出しっぱなしにする時は直径が5mm〜8mm、一筋の細い線になる程度の太さが効果的です。

全開にすると水道代も余計にかかり、またポタポタ程度の少量でも凍結リスクは残るため、調整には注意してください。

水道代は出しっぱなしにする蛇口の数や時間次第でも大きく変動するので、場合によっては他の方法も検討しましょう。

水道管の凍結トラブルはプロにも相談!

水道管の凍結はヒーターを巻いて予防するのも効果的ですが、万が一のトラブル時に備えてプロの水道業者に相談するのもよいでしょう。

水道管の凍結トラブルに精通する業者をお探しなら「水廻り修理サポートセンター」がおすすめです。

水道局指定工事店として、水道管の凍結予防や破損時の修理・交換対応など幅広いサービスを提供しています。

現場への出張・見積もりなどの諸経費は無料、24時間365日の対応でトラブル時もすぐに駆けつけます。水道管の凍結や破裂時の対応、メンテナンス方法まで気になる点はお気軽にお問い合わせください。

凍結防止に使うヒーターの電気代でよくある質問

- 凍結防止ヒーターの電気代はどのくらいかかりますか?

- 凍結防止ヒーターの寿命はどれくらいですか?

- 電気代を節約できる凍結防止ヒーターの選び方は?

- 長期不在時の凍結対策はどうすればいいですか?

- ヒーター以外で凍結を防ぐ方法はありますか?