水道管凍結を防ぐ保温材の正しい巻き方!注意点や種類別の特徴も紹介

この記事では、水道管の凍結を防止できる保温材の巻き方などをまとめています。

水道管は気温によって凍結のおそれがありますが、保温材を巻くことでリスクを軽減可能です。

記事を読むことで、保温材の巻き方や注意点、種類別の特徴などを把握できます。

ホームセンターで入手できるおすすめの保温材や代用品などもあわせて紹介するため、自宅の水道管凍結の予防法を探している方は参考にしてください。

- 今週の

No.1 おすすめ優良業者!! -

詳細を見る

水廻り修理サポートセンター

【水道局指定工事店だから安心!】トイレの水漏れ・つまりなど水トラブルに最短30分で駆けつけます。もちろん〈出張費用・見積もり費用無料!〉大阪をはじめ関東/東海/近畿など幅広いエリアに対応。お困りの際はお気軽にご相談下さい!

この記事の目次

水道管の凍結防止には保温材が効果的

水道管は、気温が氷点下4℃以下になるのを目安に凍結が始まります。また屋外でむき出しとなっている配管は、氷点下4℃以下にならなくても風・日当たりの悪さなどが影響して凍結するリスクは高いです。

このような水道管に実施する凍結防止対策としては、保温材を巻くのがおすすめです。保温材を巻くことで水道管の温度を一定に保ち、凍結を防止できます。

また、雨風からも水道管を保護できるため、屋外の水道管にも効果的です。保温材はさまざまな製品がホームセンター等で販売されていますが、いずれも正しく巻くことでその性能を発揮します。

巻き方を押さえておき、本格的に冷え込む前に凍結対策を進めておきましょう。

保温材の正しい巻き方の手順

保温材の正しい巻き方の手順は、以下の通りです。

- 水道管に合わせて保温材をカットする

- 保温材を巻き付けてビニールテープで固定する

- 隙間をビニールテープで埋める

正しい巻き方を押さえて、凍結対策を実施してください。各手順について、詳しく解説します。

1.水道管に合わせて保温材をカットする

水道管はそれぞれで長さ・形状が異なるため、まずは対象に合わせて保温材をカットしましょう。水道管の直線の長さに合わせて、保温材をカッター等で切り分けてください。

配管が曲がっている場合は、その箇所を基準に2本の直線になるよう保温材を切り分けます。保温材は厚みがあるため、カッターを使う場合は刃を長めに出すことで切りやすいです。

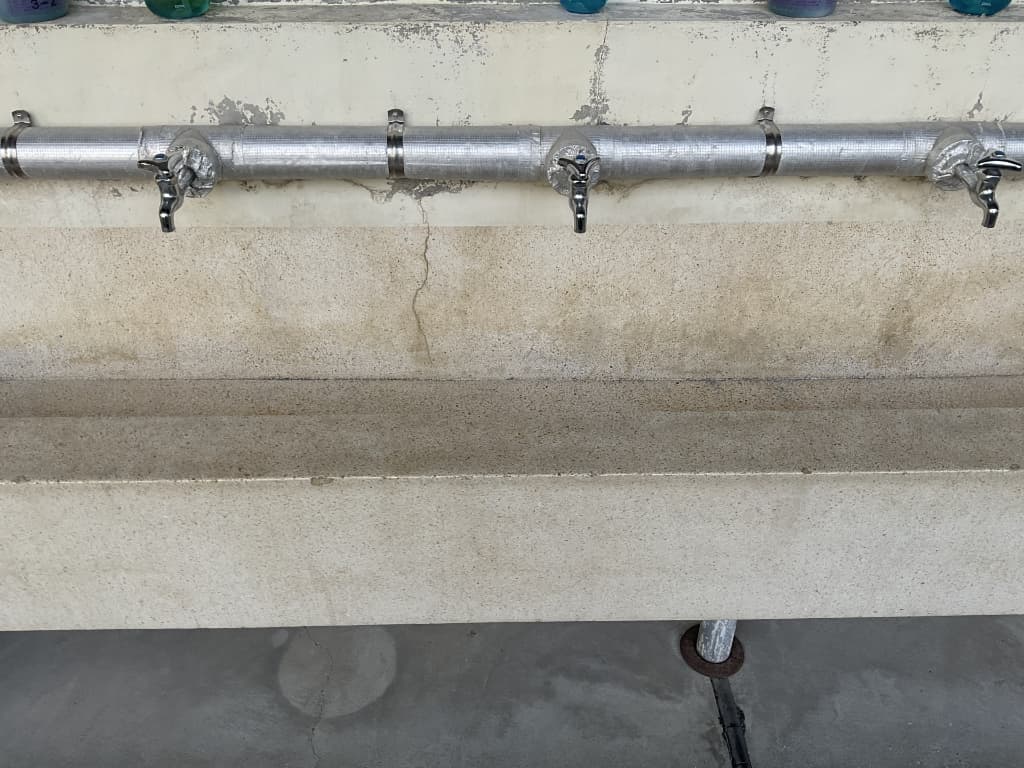

2.保温材を巻き付けてビニールテープで固定する

カットした保温材を、対象の水道管に巻き付けます。巻き付けるというよりも、ほとんどの保温材は水道管に挟み込む形で取り付けられます。

挟み込んだ際にできた隙間は、ビニールテープを使ってしっかりと固定しましょう。このとき、ビニールテープは短く切ったものを貼り付けるのではなく、保温材全体を覆うようにグルグル巻きにするのがポイントです。

グルグル巻きにした後は、テープの端を切ってしっかりと貼り付けてください。

3.隙間をビニールテープで埋める

配管の曲がった部分にできた隙間を、ビニールテープを使って埋めていきます。1周ぐるっと巻くだけでなく、保温効果を少しでも高めるために何重にも巻き付けてください。

保温テープを所持している場合は、ビニールテープの代わりに使うことでより保温効果は高められます。以上で、保温材を巻く手順はすべて完了です。

水道管に保温材を巻く時の注意点

水道管に保温材を巻く時は、いくつか注意点もあります。注意点を踏まえて保温材を運用しなければ、効果がないどころか水道管凍結のリスクをかえって高めるおそれもあります。

以下の点を意識して、適切かつ安全な凍結防止対策をとってください。

誤った巻き方で隙間を作らない

水道管の保温に役立つ保温材でも、誤った巻き方では凍結防止効果がありません。たとえば、ビニールテープで固定していない、保温材が水道管の太さに合わず巻き切れていないなどが該当します。

屋外の水道管は、雨風の影響で保温材に隙間があると、その隙間に入る空気で全体的に温度が下がっていきます。また、隙間があると水道管表面で結露も発生しやすくなり、結果的に凍結リスクが軽減されません。

水道管に適した内径と長さの保温材を用意した上で、カットやビニールテープによる固定など慎重に実施して、隙間を作らず密閉しましょう。

保温材が濡れると効果が薄れる

保温材が水に濡れると、本来の断熱効果が失われて凍結防止効果が薄れます。また、素材によっては濡れた状態で放置しているとカビが繁殖して、保温材から床・壁にまで拡大するリスクもあります。

屋外の水道管で保温材を巻く場合は、ビニールテープを上から被せるなど防水の工夫をしましょう。

劣化・破損を定期的に点検する

保温材を巻いてからしばらく放置していると、劣化・破損しているケースも多いです。劣化・破損している保温材は本来の効果を十分に発揮できないため、定期的な点検で異常がないかを見ておきましょう。

とくに屋外の場合は雨風・日光に曝され続けることで、屋内よりも劣化・破損が進行しやすいです。保温材の本体はもちろん、固定しているテープや保護用のビニール袋も、状況を見て新しいものに交換してください。

凍結防止グッズの主な種類と特徴

水道管の凍結防止には、保温材の他にもいくつかおすすめのグッズがあります。主なグッズの種類と特徴を紹介するため、保温材以外の選択肢として押さえておきましょう。

保温テープ

保温テープは、水道管の周囲に巻き付けることで手軽に保温ができるグッズです。対象の水道管でむき出しになっている部分に、2分の1程度テープが重なるよう意識してグルグルと巻き付けていきます。

カットなどの事前準備が必要なく、簡単に保温できる点は便利ですが、保温材やその他グッズに比べると効果が薄い点には注意してください。タオルや緩衝材がある場合、保温テープの上から重ねて巻くことで保温効果を高められます。

断熱材

保温テープよりも厚みがあるグッズとして、水道管用の断熱材も販売されています。保温材と見た目や使い方は似ていますが、熱損失を防ぐためにアルミホイルが使用されているなど、保温テープに比べて凍結防止効果が高いグッズです。

凍結防止ヒーター

凍結防止ヒーターは、電気で発生する熱により水道管の凍結を防止できるグッズです。保温材に比べても凍結防止効果が高く、北海道などの寒冷地域では導入している家庭も多いです。

製品の一般的な寿命は8〜10年のため、一度設置すると長きにわたって水道管を凍結から守ってくれます。主に「サーモスタット搭載型」「自己温度制御型」の2種類が販売されていますが、配管温度や外気温を検知して電源ON・OFFが切り替わる、サーモスタット搭載型がおすすめです。

巻き付ける長さや電源の稼働時間、水道管の本数に応じて電気代は変動するため、利用する場合はランニングコストがどの程度かかるのかも計算しておきましょう。

ホームセンターで手に入るおすすめの保温材

ホームセンターでは、保温材をはじめとする水道管凍結防止グッズが多数販売されています。ここでは、大手ホームセンターで入手できる保温材の例を一部紹介します。

コメリ:TRUSCO 保温チューブ

コメリで販売されている「TRUSCO 保温チューブ」は、ポリエチレンフォーム素材で優れた断熱性能を備えている保温材です。ワンタッチテープ付きのため、初心者でも手軽に施工できる点が特徴です。

内径もさまざまなサイズが用意されており、1つあたりの長さは2mとあらゆる水道管に利用できます。安価に入手できるので、凍結防止用に数本備えておきたい製品です。

コーナン:パイプカバー

コーナンオリジナル製品のパイプカバーは、ポリエチレン製の保温材です。素材的にもカッター・ハサミでサクサクと切りやすく、水道管の長さに合わせたら、切り込み部分から手軽に被せられます。

その後は隙間をテープで塞げば作業完了となるため、初心者の方でも時間がかからず簡単です。1本単位はもちろん、オンラインショップでは5本セット等でお得に販売されています。

凍結防止対策は屋内外の多くの水道管に施す必要があるので、まとめて揃えておくとよいでしょう。

カインズ:ワンタッチ保温チューブ

カインズにもさまざまな保温材が販売されていますが、なかでもワンタッチ保温チューブはおすすめの製品です。ポリエチレン製のため非常に軽く、長さは2メートルであらゆる内径サイズに対応したものが販売されています。

キャンパステープも別途用意する必要がないため、初めて扱う方でも設置は簡単です。

保温材の代用として役立つもの

保温材が手元にない場合は、以下の代用品を持っていれば凍結防止対策として役立てられます。

- タオル・毛布

- 緩衝材

- 発泡スチロール

急な冷え込みで水道管凍結の心配が出てきた時など、身近にある道具を使って対策しておきましょう。それぞれの使い方や効果について紹介します。

タオル・毛布

家庭で使っていないタオルや毛布があれば、水道管に巻くことで凍結防止効果を得られます。サイズの大きな毛布については、水道管に巻きやすいよう事前にハサミ等でカットしておきましょう。

具体的な使用方法は、以下の通りです。

- 蛇口の付け根部分、およびむき出しの配管部分にタオルを巻き付ける

- タオルの上から一定間隔で輪ゴムやビニールテープを巻いて、密着度を高める

- 上からビニール袋を被せて、タオル・毛布の濡れを防止する

タオルや毛布などの布製品は密着させると保温効果は高い反面、濡れてしまうと急激に温度が低下して、かえって水道管凍結リスクを高めます。

とくに屋外の水道管に巻く場合、ビニール袋を被せて雨が当たるのを確実に防ぎましょう。

緩衝材

荷物を保護する役割の緩衝材も、水道管に密着させることで保温効果を得られます。巻き方の手順はタオル・毛布と同じですが、緩衝材はプラスチック素材のため、雨に濡れても急激に温度が下がることはありません。

ただしビニールテープの接着力が弱まったり、少なからず断熱効果は低下するので、ビニール袋を上から被せておくと安心です。

発泡スチロール

水道管はむき出しの箇所に凍結対策が必要ですが、中でも重要なのがメーターボックスの部分です。メーターボックス内の水道管もむき出しで、かつ空洞になっているため冷えやすく、凍結リスクも高いです。

保温材を巻くのもよいですが、ない場合は空洞を埋めるために発泡スチロールが役立ちます。細かな発泡スチロールをビニール袋に詰めたものを複数個作り、メーターボックス内に入れてください。

空洞がなくなることで冷えにくくなり、発泡スチロールによって水道管の保温効果も高まります。元栓が閉まっているかの確認、検診時などはメーターの確認が必要なので、メーター部分だけは見えるように埋めましょう。

ヒーターを使って凍結を防ぐ方法もあります。凍結防止用ヒーターの電気代を確認してみたい方は以下をご覧ください。

保温材を巻いても凍結したときの対処法

保温材を巻いていても、気温が急激に下がったり、強い冷風が当たったりすると凍結してしまうことがあります。

無理に水を出そうとすると配管内部で膨張した氷が破裂を引き起こすおそれがあるため、落ち着いて対処することが大切です。

以下の方法を順番に試し、焦らずに解凍を行いましょう。

自然解凍を待つ

最も安全なのは、日中の気温上昇を待つ「自然解凍」です。

日が当たる時間帯や室温の上昇によって氷がゆっくり溶けるのを待ちます。時間はかかりますが、水道管への負担が少なく、破裂リスクを最小限に抑えられます。

特に軽い凍結であれば、数時間で水が再び出るようになるケースもあります。

ぬるま湯やドライヤーなどで温める

急いで解凍したい場合は、ぬるま湯やドライヤーを使って温めます。

凍結部分にタオルを巻き、その上から40〜50℃程度のぬるま湯をゆっくりかけましょう。熱湯をかけると温度差で配管が破損することがあるため、必ずぬるま湯を使うのがポイントです。

また、ドライヤーの温風を当てる方法も有効ですが、プラスチック製の管に近づけすぎないよう注意してください。火気(ライター・ストーブ)を使って直接あぶるのは非常に危険です。

水道管が破裂してしまったときの対応方法を以下の記事でご紹介していますので、ぜひご覧ください。

水道管の凍結トラブルは水道修理業者にも相談

保温材を巻くのは凍結防止に効果的ですが、それでも必ず凍結しないとは限りません。水道管で凍結トラブルが発生したら「水廻り修理サポートセンター」におまかせください。

凍結による水道管破裂や漏水問題にすばやく対応、被害拡大を防いで元の状態へ復旧します。屋内外の水道管工事は熟練スタッフが的確に実施、相場に見合う明朗会計のため費用面が心配な方でも安心です。

水道管に関するトラブルをはじめ、水まわりに関する相談・お悩みもご連絡をお待ちしています。

水道管の凍結防止に使う保温材の巻き方に関するよくある質問

- 水道管の凍結を防ぐには、どんな保温材を使えばいいですか?

- 保温材はどのように巻けば効果的ですか?

- 保温材を巻いていても凍結してしまうのはなぜですか?

- 保温材が劣化したときはどうすればいいですか?

- 保温材を巻いても凍結した場合、どうすればいいですか?