トイレの構造まとめ!排水の仕組みやトラブルの発生原因を徹底解明

この記事では、トイレの全体的な構造について幅広くまとめています。普段何気なく使っているトイレは、複雑な部品の構成で動いているため、トラブルの原因もさまざまです。

記事を読んでトイレの構造や機能の仕組みを把握することで、トラブルが起きる原因が分かります。トラブルを予防できる使い方も解説するため、構造を理解して冷静に対処できるようになりたい方、日々安全にトイレを使いたい方は参考にしてください。

- 今週の

No.1 おすすめ優良業者!! -

詳細を見る

水廻り修理サポートセンター

【水道局指定工事店だから安心!】トイレの水漏れ・つまりなど水トラブルに最短30分で駆けつけます。もちろん〈出張費用・見積もり費用無料!〉大阪をはじめ関東/東海/近畿など幅広いエリアに対応。お困りの際はお気軽にご相談下さい!

この記事の目次

洋式トイレの主な構造と役割

洋式トイレは、以下のような部品を組み合わせた構造で機能しています。

- 便器本体

- トイレタンク

- 排水路

- 排水管・給水管

それぞれの役割について紹介します。

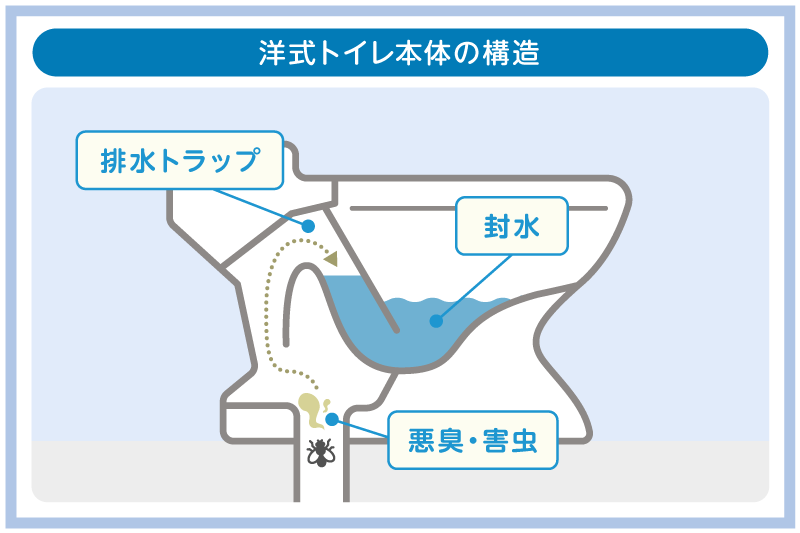

便器本体

便器本体はトイレットペーパーや排泄物など、流すものを受け止める役割を持つ、洋式トイレの構造全体の中でも重要な部分です。

底には排水口があり、水洗トイレの場合は下水管からの悪臭や害虫侵入を防ぐ「封水」が溜まっています。製品によっては温水洗浄便座の設置など、利用者が快適にトイレを利用できる機能が備わっています。

トイレタンク

便器本体に水を流すのが、トイレタンクの役割です。使用前にあらかじめ水を溜めておき、トイレを使った際にその水を便器へと流し込みます。

タンク内の水位を制御するもの、便器へ水を流す際の蓋の役割を果たすものなど、さまざまな部品によって構成されています。

そのため、経年劣化やその他の理由で各部品が故障すると水漏れを起こすリスクがあり、トイレトラブルの中でもタンクが原因によるものは多いです。

排水路

便器本体の底にある排水口から、排水管につながるまでの経路が排水路です。基本的にはS字型に湾曲しており、この構造によって封水を溜める(トラップ)ことができ、悪臭や害虫発生を防いでいます。

トラップの構造は逆流も予防するため便利な反面、トイレットペーパーや排泄物がつまりやすい原因にもなるため、定期的な掃除やつまらせない使い方を日々心がけることが大切です。

排水管・給水管

トイレタンクに水道から水を供給する給水管、便器の水を排水するための排水管もそれぞれトイレに欠かせない構造です。トイレタンクから便器に水が流れると、それに連動して給水管からタンクへと水が送られる仕組みです。

給水管には水勢を調節できる止水栓が付いており、つまりや水漏れが起きた際のトラブル時には栓を閉めることで被害の拡大を防止できます。

和式トイレの構造は洋式に比べてシンプル

洋式トイレの構造に比べて、和式トイレの構造はシンプルです。縦長の形状で前方に排水口が付いており、後方から前方に向かって水が流れます。

水洗タイプの和式トイレの種類は、主に以下の2つです。

- フラッシュバルブタイプ:便器前方のフラッシュバルブのレバー・ボタン等を使って水を流すタイプ

- 隅付きタンクタイプ:便器横に取り付けられたタンクのレバーで水を流すタイプ

和式トイレは洋式トイレと同様、トラップによって封水が溜まる仕組みとなっており、悪臭や害虫の侵入を防ぎます。そのため、湾曲するトラップ部分にトイレットペーパーや排泄物が引っかかると、つまりが発生します。

トイレが排水される仕組み

トイレが排水される仕組みについて紹介します。

サイホン作用と排水トラップの仕組み

排水路に設けられている排水トラップは、水を溜めることで悪臭や害虫発生を抑制する役割があります。タンクから便器の排水口に水が流れると、排水トラップの上にある空気により溜まっていた水が押し込まれて、排水管へと流れ込みます。

この時、新しくタンクから流された水が排水トラップ部分に残り、元の水位まで水が満たされる仕組みが「サイホン作用」です。サイホン作用は吸引力が高く、トイレットペーパーや排泄物を効果的に吸い込んで臭気の発散や汚れ付着を最小限に抑えられるメリットがあります。

タンク付きトイレの排水方式

タンク付きトイレの場合、以下のような仕組みで排水されます。

- 水洗レバーを引くと、タンク内部のゴムフロートが上がり便器に水が流れる

- タンク内部の水位が下がることで浮き玉も下がる

- 下がる浮き玉に連動してボールタップが開き、給水管からタンクへと水が送られる

水をタンクから便器へと一気に排出して、その勢いでトイレットペーパーや排泄物を流す仕組みです。タンクに異常が見られる場合、水の勢いが弱い、流した後にタンクへ水が貯まらないなどのトラブルが起こります。

タンクレストイレの排水方式

タンクレストイレの場合、水は水道から便器へと直接流れます。これは水道直結型と呼ばれており、水流が渦を巻く構造になっているのが特徴です。

タンク付きに比べると水量は少なく勢いもありませんが、この構造によって効果的にトイレットペーパーや排泄物も流せます。

ただし、高所になるほど水圧が弱まる性質から、建物の高層階でタンクレストイレの設置は推奨されていません。製品の中には、水圧不足を補う加圧装置が取り付けられたものもあります。

構造から紐解くトイレの主な水漏れ原因

トイレの全体的な構造を踏まえると、トイレで起きる水漏れのトラブルの原因は主に以下の3つです。

- トイレタンクの故障

- 配管接合部のゆるみ

- 便器本体の故障

上記以外にも原因は考えられますが、いつも通りトイレを使っていて水漏れが起きた場合は、この3つのいずれかの可能性が高いです。それぞれの原因について詳しく紹介します。

トイレタンクの故障

トイレの水漏れトラブルを引き起こす原因の中でも特に多いのが、トイレタンクの故障です。タンクから水が溢れる、レバーを引いていないのに便器に水が流れるなど、内部に貯まった水が正しく制御されずさまざまなトラブルに発展します。

トイレタンクは数多くの部品で構成されており、構造を把握していなければ自身での応急処置も難しいです。原因特定や部品交換など、対処が難しいものは水道修理業者を呼んで早めに修理してもらいましょう。

配管接合部のゆるみ

トイレにはさまざまな配管が取り付けられており、この接合部から水漏れが起こるケースも多いです。接合部のナットが緩んでいる、隙間を塞ぐために取り付けられたパッキンが劣化しているなどが水漏れの原因です。

水漏れ箇所を特定できればナットの締め直し・パッキンの交換等で対処できます。パッキンを交換する場合は、必ず対象箇所のサイズや規格に合ったものを用意しなければなりません。

自身でパッキンを用意できない、接続部の分解が難しい場合などは、水道修理業者に依頼しましょう。

便器本体の故障

便器本体の故障も、水漏れの原因として多いです。便器本体の故障として考えられるのが、ひび割れや破損です。

熱湯がかかったり重い物が強くぶつかる、経年劣化等によってひび割れや破損が起こると、その隙間から便器内の水が漏れ出します。水漏れ補修用のテープを貼り付けると応急処置はできますが、便器本体の交換が恒久的な対策として求められます。

便器本体の交換は知識と技術がなければ難しいため、水道修理業者を呼んで迅速に対処してもらいましょう。

排水時にトイレつまりが起きる理由

排水時にトイレつまりが起きる理由として多いのが、以下の3つです。

- 大量のトイレットペーパー等が流れ切らない

- 汚れや尿石に引っかかる

- 流れる水の勢いが弱い

それぞれの詳細を以下で紹介します。

大量のトイレットペーパー等が流れ切らない

トイレの排水口は狭いため、トイレットペーパー等を大量に流してしまうとつまりを起こしやすいです。水溶性でも量が多いとほぐれるのに時間がかかり、排水口を塞ぐことで水の流れが阻害されてつまりが発生します。

量が多いと自然解消も難しいため、道具を使っての除去が必要です。

汚れや尿石に引っかかる

排水口や排水路に蓄積した汚れや尿石などにトイレットペーパーや排泄物が引っかかると、やがてつまりが起きる場合もあります。とくに尿石の放置は水の流れも悪くするため、トイレつまりの発生率を高めてしまいます。

流れる水の勢いが弱い

汚れや尿石による阻害、またはトイレタンクの異常等が原因で流れる水の勢いが弱ければ、トイレつまりを起こしやすいです。

排水路は封水を溜めるために湾曲していますが、排水管までトイレットペーパー・排泄物等を流し切るには、ある程度の強さの水流が必要です。勢いが弱ければ途中で止まってしまい、そこにトイレットペーパーや排泄物が重なってつまりに発展します。

トイレのトラブルを予防する使い方

トイレのトラブルは、日々の使い方を意識するだけで発生確率を大幅に下げられます。たとえば、以下の使い方を心がけるだけでも十分な予防効果があります。

定期的に清掃する

トイレのトラブルの中でも、つまりは定期的な清掃で回避できる可能性が高いです。つまりを起こす主な原因のひとつが尿石などの汚れ蓄積のため、これらを定期的に除去できればトラブルは起こりません。

また、清掃もかねてトイレの状態を確認することで、本体の破損や部品の異常を早期に発見できる場合もあります。きれいな環境でトイレを使用することは精神的にもよいため、定期的な清掃を心がけましょう。

トイレットペーパー等は少量ずつ流す

トイレットペーパー等をトイレに流すときは、少量ずつを心がけましょう。トイレに流せる水溶性のものでも、大量に流すと排水路・排水管を流れ切らずにつまってしまいます。

一度ではなく数回に分けて、確実に流し切ってください。

レバーの大で水を流す

トイレのつまりは、流す水の勢いが弱い場合でも発生します。そのため、水栓レバーは常に「大」で流すのがおすすめです。

製品によっても異なりますが、一般的にレバーの大で流れる水の量は、レバーの小で流した場合より2L程度多いです。年間の水道代で見ると小で流し続けるメリットはあるものの、つまりの修理にかかる費用の方が損害としてもよほど大きいです。

トラブルを起こしてから後悔しないためにも、レバーの大で流すことを心がけてください。

異常を感じたらすぐに対処する

トイレを普通に使う中ではありえない異常さを感じたら、すぐに対処することが重要です。

たとえば、以下の症状はトイレつまり・水漏れ、タンク故障などの異常を引き起こしている可能性が高いです。

- トイレの水の流れが弱い

- 水を流した時、いつもより排水のスピードが遅い

- タンクから便器にチョロチョロと水が流れている

これらの症状に気づいた場合、自身で対処できなければ水道修理業者を呼んで修理してもらいましょう。

エリアに対応した業者であれば、すぐに駆けつけて即日対応が可能です。業者選びにお困りの場合は、水道局指定工事店で利用者の評判がよい優良業者を優先的に探してください。

水道局指定工事店のおすすめ業者は、こちらでも記事にしています。

トイレのトラブルは構造を知り尽くす「水廻り修理サポートセンター」が解決!

トイレのトラブルにお困りの方は、構造を知り尽くす「水廻り修理サポートセンター」が解決します。水道局指定店として、つまりや水漏れなどのあらゆるトラブルを難なく解消可能、対応エリアには最短30分で駆けつけるスピード感も特徴です。

出張や見積もりなどの諸経費は無料、24時間365日対応可能なため、費用面・サービス面でお得に利用できます。トイレのトラブルはもちろん、その他水まわりに関するお悩みについてもお気軽にお問い合わせください。

トイレの構造に関するよくある質問

- トイレの構造を把握していても修理できないトラブルはありますか?

- トイレの構造上絶対に流してはいけないものは何ですか?

- 水道修理業者はトイレのトラブルをすぐ解決できますか?